论坛帖子 由 Jia77 发布的

-

-

-

什么有误,仔细看,别瞎灌水!

-

-

该惦记的要惦记,不该惦记的不要惦记。

-

山鹰高教机

单座型Su-27

双座型苏-27UB

-

抵达珠海后进行飞行训练的歼-10和后方的歼-8D、飞豹(由近至远)

中国空军轰油六型空中加油机

抵达珠海的L-15“猎鹰”教练机

-

哈哈,别默默支持,请我去看珠海航展吧

-

色魔,鄙视

-

网上流传的中国最新型战略无人机正在进行滑行测试

据俄罗斯《纽带》网报道,中国最新型战略无人机的研制工作已接近完成。这种新机被称为“翔龙”(Xianglong音译),外形与美国的RQ-4“全球鹰”非常相似。有消息称,“翔龙”的飞翔测试工作将于2009年全面展开,而正式装备部队则要再过2-3年时间。

“翔龙”不久前刚刚进行了首次滑行测试。该机由成都航空工业公司研制,部署后将主要用于执行海上巡逻任务。

据研制人员提供的数据,“翔龙”无人机的正常起飞重量近7.5吨,其中有效载荷为650千克。该机的长度为14.3米,翼展约25米,巡航速度为750千米/小时,实用升限18000米,最大航程7000千米。

比较而言,美国“全球鹰”的最新改进型号的长度为14.5米,翼展达39.9米,最大起飞重量15吨,航程超过25000千米。与“全球鹰”相比,“翔龙”仅在速度上占有优势--前者的最大速度为650千米/小时。

-

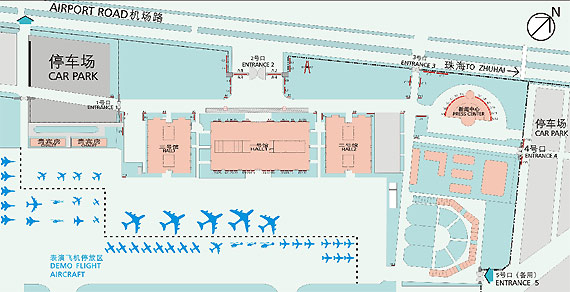

环球时报驻珠海记者马俊报道 第七届中国国际航空航天博览会(简称第七届中国航展)将于11月4日-9日在广东省珠海市航展中心隆重举行。中国人民解放军空军将首次全面参与航展,并将派出一批先进的在役飞机和空军跳伞运动大队参加航展表演。

2008年10月22日上午11时许,空军两架歼-10战机率先抵达航展现场。据现场民众告诉环球时报记者,空军两架歼-10战机于11点05分左右出现在珠海机场上空,歼-10双机密集队形先是两次通场,随后解散编队,两架歼-10分别降落,此时的时间为11点13分。 据观察,这两架歼-10战机身披空军涂装,都为单座型,配有空中加油管,并且每机只在机腹下携带了一个副油箱。

外界一直盛传的空军歼-10型战机有望参展的消息,此次歼-10华丽的现身让一切猜测尘埃落定。歼-10的出现,也预示着本次珠海航展的空前盛况,歼-10也将毫无争议的成为此次航展中最大的明星。

-

-

-

-

中国空军飞行员模拟飞行训练

中国空军飞行员在模拟器内进行飞行作战训练

据10月13日出版的《环球时报》报道:美国最近开始担心空战优势受到中国的挑战。美国《环球战略网》10月11日发表文章称:中国在6年前开始使用飞行模拟器培训军用飞机飞行员,这些飞行员被训练出非常实用的空战技能,这对美国空军是个“严重的威胁”。

战机飞行员要想具备足够的飞行技术和作战能力,飞行模拟器是一个有效的训练手段,它能让飞行,飞行员不必冒险上天,在地面上就能接触高度仿真的飞行环境。飞行模拟器甚至还能模拟真实的作战环境和事故环境,为飞行员学习临机处理创造条件。而且,使用飞行模拟器不需要消耗燃油,也不涉及到飞机维护,比飞行要省钱得多。

网络上流传的中国歼十战机模拟飞行器

《环球战略网》的文章认为,中国已经拥有了60台飞行模拟器,它们主要用于商用飞机飞行员的培训工作,但同时也能为军用飞机的飞行员提供训练。文章估计,如果每年在模拟器上飞行100小时,另外再加上40-50小时的实际飞行,基本上就可以满足一名空军飞行员的日常训练。自上世纪90年代以来,中国很重视利用电脑进行廉价的模拟飞行训练。现在中国空军已经从当初这一决策中获取效益。

文章称,美国空中优势面临的最大威胁并不是向中国等国家出口高性能战斗机的俄罗斯,而是低廉的飞行模拟器的研制和开发。就在10年前,一台仿真战斗飞行模拟器的价格还和其对应的战斗机单价相当,鉴于模拟器本身价格昂贵,经济实力不足的国家难以采购和大量使用。

成飞枭龙战机模拟驾驶系统

长期以来,美国空军具有的一个显著优势在于,其他国家即便可以筹措足够的资金购买高性能先进战斗机,但却不具备足够的财力投入飞行训练,这样他们的飞行员就难以在作战水平上和美国空军一争高下。而如今新一代飞行模拟器的价格已经今非昔比,其售价仅相当于一架高性能战斗机的1/10。

文章认为,像中国这样的国家可以购买数十台飞行模拟器,为自己的飞行员提供充足的仿真训练,这至少能让他们成为西方飞行员的空中对手。

中国空军飞行学员利用训练系统进行第三代战机飞行作战训练

-

-

-

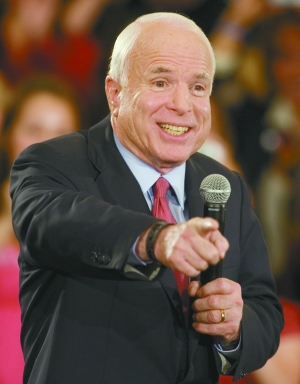

美国共和党总统候选人约翰·麦凯恩一直以早年的军旅生涯为“卖点”。但美国媒体披露,麦凯恩在海军航空兵服役期间多次发生事故,按现有军规,他早已被开除。

《洛杉矶时报》6日报道,1960年,时年23岁的麦凯恩在得克萨斯州驾驶一架AD-6型“空中侵略者”轰炸机执行训练任务时,冲向科珀斯克里斯蒂湾,机翼几乎贴地。

麦凯恩后来在自传中写道,事故原因是飞机引擎停止工作。但美国海军调查委员会认定,没有证据证明引擎出现故障。事故真正原因是,麦凯恩没有集中注意力,错误操控动力调整装置,以致飞机无法水平飞行。

报道说,麦凯恩此后驾驶飞机屡屡出事。1961年12月,他驾驶一架“空中侵略者”轰炸机在西班牙南部撞上高压线,造成那一地区停电。1965年,他驾驶一架T-2型训练机在弗吉尼亚州撞地。

1967年越南战争期间,麦凯恩驾驶的一架飞机在一艘航空母舰甲板上爆炸,他本人逃生。大约3个月后,麦凯恩驾驶的A-4天鹰式攻击机在越南执行轰炸任务时遭击落,成为俘虏。当越南人得知麦凯恩的父亲是美军太平洋指挥总部(CINCPAC)的总指挥官后,对他整天遭受严刑拷打。有一次麦凯恩实在无法忍受住毒打,签下了一份由越南文写成的反美宣传文件。

A-4天鹰式攻击机

报道说,麦凯恩早期服役期间仅飞行3次,就发生一起事故,他的驾驶技术和判断力受到海军官员质疑。按现在的美军军规,飞行员如因判断错误导致撞机事故,将遭开除。

-

据澳大利亚《堪培拉时报》9月26日报道,美军新宠F-35“联合攻击战斗机”最近遭遇信任危机。继航空界元老认为其性能无法同旧式战机相提并论后,又有媒体爆出,F-35在模拟空战中败在俄制苏-30战机手下。针对这些批评,F-35主承包商洛克希德·马丁公司和五角大楼急忙展开反击。

“F-35只是一条狗”

自2001年正式立项以来,F-35打着“低成本、高性能”的旗号,引得美国的盟友纷纷参与,包括英国、澳大利亚、加拿大在内的多个国家都签订了大规模购买合同。据估计,到2065年该项目结束时,研发、购买、升级及培训费用预计超过10000亿美元。

该机最引以为傲的,是可供陆、海、空军使用的通用性以及兼顾隐身能力下的优良作战性能。美国军方计划在未来6年内,让其逐渐取代包括F-16在内的多种现役机型。但另一方面,自从该项目启动之初,就有人不断质疑其实际效费比;更有观点认为,F-35的某些性能甚至无法同现在的战机相匹敌,更别提“取代”了。

在所有反对者中,被称作F-16“概念之父”的皮埃尔·斯普利最具权威。他在9月10日出版的《简氏防务周刊》上撰文指出,F-35的重量及动力不足使其有效载荷较小;同时,其过快的速度容易导致错过目标,缺乏为地面部队提供掩护的持久性。斯普利最后得出结论,称“F-35只是一条狗”,这个比喻的意思是该机在空中显得十分笨拙。

-

美国国务院国际安全顾问委员会(ISAB)近日向美国政府提交了一份新的报告草案,该草案大肆渲染中国军力威胁,建议美国研发包括导弹防御系统在内的新型武器系统,以遏制和应对中国稳步发展的核力量和常规军事力量。

美国《华盛顿时报》网站10月1日文章称,该报获得了ISAB的这份报告草案。报道援引该草案的内容称,中国不止要统一台湾,而且还要“突破”这一战略,构筑超出海上能源运输线等地域范围的力量。因此,该报告建议,“美国应依托自身超强的军事技术能力研发新型武器、探测系统、通讯系统及其它项目和战术,以此来告诫中国,它没有实力同美军抗衡。”

《华盛顿时报》称,美国以往的防御政策是着重将反导系统对准伊朗和朝鲜,该报告草案是首次建议将这类武器系统对准中国。报道说,这项报告具有重要意义,因为美国政府和私营部门进行的分析迄今还没有把中国视为对美国安全的威胁。

《华盛顿时报》称这项报告还没有正式发表,有可能在几周后发表。

国务院国际安全顾问委员会负责向美国国务卿汇报,其职责包括就美国政府面临的许多棘手问题发表看法,包括朝核问题、与伊朗谈判等。

-

-

违背诚信骗取合作不按协议进行拍摄

英国广播公司(BBC)是世界知名的媒体。在北京奥运会期间,它和世界其他媒体一样得到了中国的尊重,BBC总裁应邀参加了奥运会开幕式;它也感受到了中国人的热情,在天安门广场拍摄节目的BBC记者得到了很多来自中国人的拥抱;BBC体育评论员为中国运动员欢呼过,其副总裁也对北京奥运会的成功表示赞叹。然而,BBC的一些对华报道中却存在着政治偏见,这些偏见甚至影响到了其报道中国话题时的公正与客观。

“拍成就”变成了检验中国的民主与人权

徐淑君两个月以来一直非常气恼。作为中国电影合作制片公司的副总经理,她认为BBC摄制组无视最基本的商业诚信,用偏执的眼光、欺骗的手段反映当代中国,带着明显的偏见与傲慢。

原来,通过朋友介绍,BBC电视专题节目“全景”栏目组找到徐淑君,想合作拍摄一部《当代中国》公路纪录片。徐淑君告诉记者,BBC节目组想派出一个两人的摄制组,用常见的家用摄像机,沿奥运圣火在中国境内传递的线路,与中国电影合作制片公司联合,拍摄沿途见闻,双方达成协议,以此反映中国人民对奥运的期待和中国近年来的发展成就。BBC摄制组反复强调,这部纪录片是一部轻松的公路片,对采访对象和拍摄内容不做事先安排,以随机访问的形式为主。5月20日,BBC摄制组拿到签证,进入了中国。后来的事实证明,这不过是BBC虚晃一枪,骗到合作拍片的批准文件,以获得进入中国的签证。

8月1日,BBC将这次拍摄的成果率先用文字发表,题目不是当代中国的发展与成就,而是《中国的奥运承诺》。8月4日,这篇报道在BBC中文网上被翻译成《跟随奥运圣火传递看中国》,作者约翰•斯威尼就是与中方合作拍摄纪录片的BBC记者。报道说,“中国在申办北京奥运会时承诺举办一届对媒体开放的奥运会,并推进人权和民主。为了解他们是否遵守诺言,我在中国沿着圣火传递路线用了5个星期,横跨了中国大江南北”。这个摄制小组与中国合拍方人员一起在上海、安徽、广东、四川、新疆、北京等地进行了采访拍摄,但主要内容却偏离了事先的目标,仅专注于中国的人权、地震灾区的学校建筑质量等问题。BBC报道中提到了一名“陪同采访的中国官方协调员”杨盟先生,认为杨盟打断了他们的采访。斯威尼说,当地人谈到糟糕的建筑质量与地方腐败现象时,杨盟就会介入,人们就会停止谈论。

杨盟是政府派出的官员吗?记者找到了杨盟。实际上,杨盟只是中国电影合作制片公司的业务主管,其职责就是按照双方达成的拍摄反映当代中国建设成就纪录片的协议,协助BBC的摄制组。当杨盟出面提醒对方拍摄内容与主题无关时,BBC记者并不认为自己违反了商业协议,反而声称其采访受到了“中国官方限制”。杨盟告诉记者,这两名记者一句中文也不会,他既要做翻译工作,还要承担预订旅馆、机票等服务工作。杨盟与斯威尼的工作交涉都被一一拍进所谓的纪录片,成为“中国官方干涉”他们采访自由的“证据”。杨盟对此非常气愤。他与对方进行交涉,要求删除自己的图像与声音,对方却回信称杨盟并没有反对对他进行拍摄。杨盟说,这种主观臆断的做法真令人费解,也让人非常气愤!他们口口声声说人权,“其做法却严重侵犯了我的肖像权和人身权利”。

斯威尼在所有采访行程、对象的安排上都不找杨盟。对于连一句中文也说不好的两名英国记者来说,能在中国采访到广东番禺当年发生警民冲突的太石村有关人员,还能找到他们感兴趣的受访者,显然是事先有所安排。斯威尼在采访拍摄时,把一位中国领导人有关对境外媒体开放采访的讲话打印在一张红纸上,塑封起来,当成自己的尚方宝剑。如果有人拒绝他的采访,就是中国政府违背了自己的承诺。令人非常遗憾的是,如此重视这段讲话的这名记者,在报道中竟然把这位领导人的名字拼错了。不难想象,用这样的态度、方式来批评中国,会是多么的随意与不负责任。

对华偏见引来观众质疑

8月4日,BBC拍摄的这部纪录片播出,但由于当时正值北京奥运会开幕前夕,关于中国的节目很多,而BBC的这个纪录片并无新意,因此收看的人不多。《环球时报》记者连问了几名英国人和当地华人,他们都说没看过。让徐淑君和杨盟稍微感到安慰的是,一位英国朋友看了这个片子后发来电子邮件说,北京奥运会一定会成功,所有人都会在两周之内把这个节目忘得一干二净,他说:“我为杨盟感到难过,所有人都看得出来他是在履行职责。一定要让杨盟知道,不是所有外国人都像斯威尼那样喜欢瞎编故事。”纪录片播出后,一位观众在网上发表看法说,他和看了这个节目的朋友聊天,双方一致认为:这个片子既混淆视听又缺乏焦点,只是目前有关中国新闻“这个大锅里的一勺而已”,BBC不应因这个节目感到自豪。一位叫西尔费的网友留言说,斯威尼的这个报道是英国报道模式的坏典型,既充满了攻击性,又傲慢自大,“难道这是BBC的新政策?”

住在西萨塞克斯郡的英国人蒂姆•哈特在奥运会开幕前通过电话和电子邮件两次向BBC进行抗议。他举出数个实例,证明BBC涉华报道违反了该公司工作章程中坚持的公正报道理念。在8月1日的抗议信中,哈特写道,奥运前关于中国的报道“每一个都是负面的,反复不断地提污染和人权,好像中国是世界上唯一有这些问题的国家”。哈特对8月1日早晨BBC的一个深度报道批评说,BBC的报道人员爬上北京一幢高大建筑,准备展现一下污染有多严重,结果那天空气很透亮,报道人员却不肯放弃,指着远处一个有玻璃外墙的建筑说,“污染重时,这个楼你根本看不到”;然后又指着远处建筑上一个超大电视墙说,“污染重时,这个你也看不到”;报道小组随后又采访了一名美国运动员,想以各种提问诱导其批评中国。当记者问“你会在开幕式上戴口罩吗”时,该运动员断然回答:“不。”在电话抗议中,哈特提到,BBC广播4台8月2日的一个采访节目中,主持人约翰•汉弗莱斯请英国前奥运会1万米长跑冠军布伦丹•福斯特谈谈北京的污染问题以及比赛是否会因此取消,或者是否有运动员拒绝比赛。福斯特在此前的节目中表示过污染问题已经解决。他说,“污染可能不再是个问题”。这使得汉弗莱斯无言以对,只能将话题转到气温上。哈特先生写道:“他(指主持人)企图从‘气温问题’上挤压出所有负面说法。”哈特先生在给BBC的抗议信中大声疾呼:“请停止反华的宣传!”8月2日,哈特先生在写给中国驻英国大使傅莹女士的信中说:“我将继续向BBC抗议,直到他们的涉华报道更加平衡……我这么做一方面是因为他们的报道极端负面,另一方面是因为BBC向英国人描述的中国和中国人民与我自己的亲身感受完全相反。”

曾经的王牌节目受到冷落

英国民众对BBC一些涉华报道的质疑并非偶然现象。以“全景”节目为例,它作为BBC每周一次的新闻时事专栏,在英国一直有着不小的知名度。从1953年11月11日首播算起,“全景”是全世界历史最悠久的电视新闻时事栏目。而英国民众关注“全景”,是因为它坚持挖掘新闻事件背后深层原因的视角。伦敦大学社会问题研究学者波特教授向《环球时报》记者解释“全景”在英国社会中的影响力时说,英国电视媒体中有不少新闻时事类专题栏目,但相比之下,“全景”的收视观众更多一些,一来是因为BBC的公共传播形象有别于其他商业媒体,让受众更觉得可信;二是因为“全景”在过去半个世纪中的确播出了不少吸引英国人的故事。最值得一提的就是1995年“全景”独家播出了对英国王妃戴安娜的专访,让人们深入了解到戴安娜的坎坷婚姻,当时共有近2300万英国人收看了这期节目,相当于差不多每3个英国人中就有1人在当时收看了该节目。

然而,“全景”节目近年来却被越来越多的英国观众所冷落。据BBC官方网站介绍,“全景”节目题材的枯燥无味多年来一直是BBC的顽疾,为提高收视效果,其播出时间屡被调整,但收视率一直平平,2007年后,“全景”节目在几经裁撤风险后被保留下来。然而,英国最大的媒体节目收视调查网站SPY DIGITAL今年9月9日公布的数据显示,“远景”节目全国收视率仍在10%徘徊,观看人数比竞争对手节目少一半。英国媒体认为,过去10年里,该栏目总是试图从两方面找话题:国内公共福利的种种弊端以及他国存在的民主或人权争议。英国独立电视台的新闻时事记者伊恩对《环球时报》记者说,“全景”过于紧跟政党提出的议程话题,一再报道英国街头暴力、毒品交易等,但英国老百姓都知道这是老调重弹,也无法在任何一届政府得到根治。对于“全景”热衷的另一类题材:他国民主、人权问题,伊恩说,“全景”的拍摄越来越失去客观角度,一味追求话题的新颖,这让该节目失去了不少老观众。

偏见与敌意仍然存在

BBC一些节目对中国存在偏见甚至敌意由来已久。7月29日,BBC中文网一篇题为“美议员称中国秘密监视奥运饭店宾客”的文章使用了一张两名中国武警看电脑的照片,图片说明是“中国加强监控奥运会来宾活动”。而实际上,该照片已经被BBC使用了8年。早在2000年8月21日,BBC英文网报道就刊登了这张图片,只不过当时的图片说明是“(中国)当局对网络的能量仍有所怀疑”。在过去8年间,BBC在不同的新闻报道中多次使用该照片,并根据不同的新闻主题随意解说,根本不考虑时空的变化和新闻真实性。

3月17日,BBC英文网站报道拉萨“3•14”事件使用了一张救护车运送伤员的图片,说明文却是“拉萨有大量军事存在”,影射中国政府进行武力镇压。在中国网友的抗议下,BBC最后不得不修正了图片说明。7月14日,“全景”栏目也播出了攻击中国的纪录片,并用了一个很耸人听闻的名字———《中国的秘密战争》。该纪录片称在苏丹达尔富尔地区发现两辆中国生产的卡车,并据此指责中国违反联合国对达尔富尔武器禁运的决议。事实上,这个地区产自日本、德国、法国的车辆也被用于达尔富尔各派武装力量,而纪录片却只字不提。当然,BBC也在一些时事分析节目中对中国做了比较客观的评述,但问题是,他们没有正视文中提到的明显带有偏见的报道,甚至给予了纵容。可以肯定的是,多数英国人更愿意看到客观、真实的对华报道。

-

-

-

空军2架带加油管型歼10抵达珠海航展现场

发表于 硝烟里的年华

Posted

11月4日